C’è un piccolo largo nel borgo antico di Bari. Adagiato sulla Muraglia, così come viene chiamata via Venezia, si affaccia sul mare e guarda, dall’altro lato, alla Basilica di San Nicola.

La piccola piazza è intitolata a Vito Maurogiovanni (1924-2009), il poeta della città. E non è il solo omaggio che il capoluogo pugliese rende al suo cantore, che è stato giornalista, sceneggiatore, drammaturgo e scrittore.

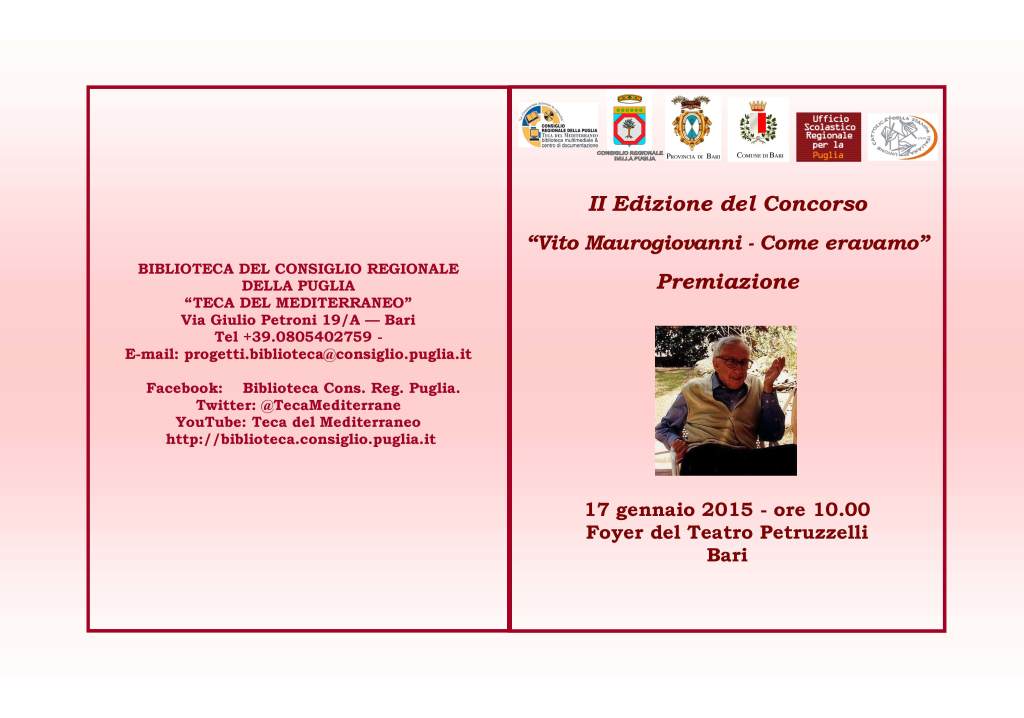

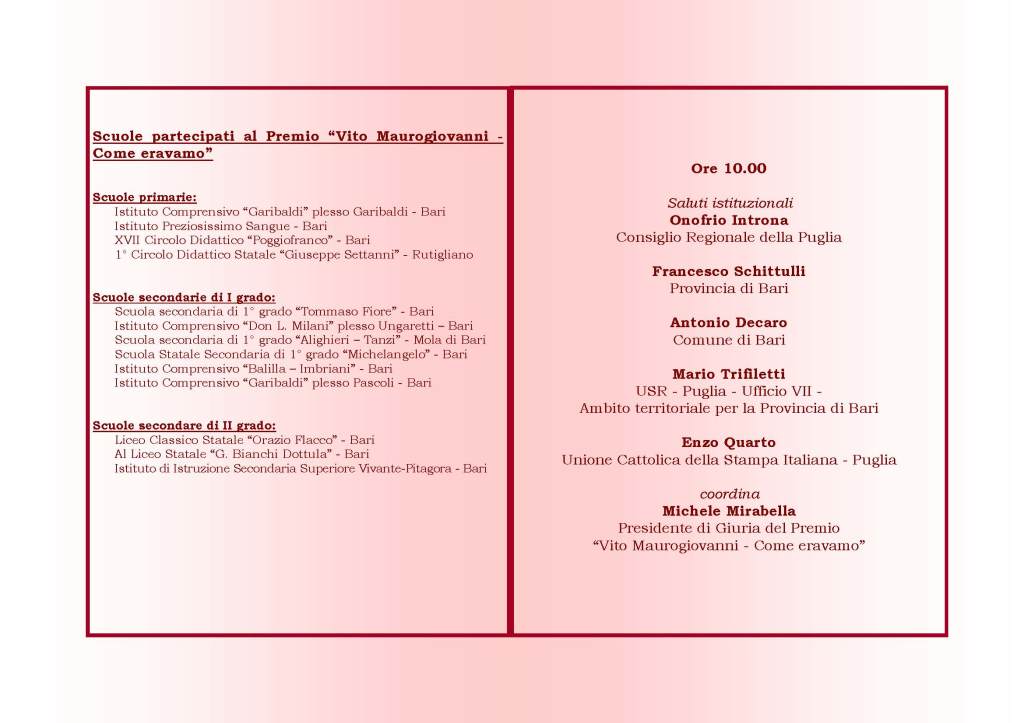

Il Consiglio regionale della Puglia, la Provincia e il Comune di Bari, l’Ufficio scolastico Provinciale e l’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) hanno bandito il “Premio Vito Maurogiovanni”, rivolto agli studenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e secondo grado. Il concorso, giunto alla seconda edizione, è finalizzato a valorizzare le identità culturali, la storia, la memoria, le testimonianze poetiche e letterarie della Puglia. Attraverso la lettura delle numerose opere di Maurogiovanni, gli studenti hanno creato lavori (teatrali, musicali, iconografici e multimediali) originali e inediti, ispirati agli aneddoti e ai racconti del poeta.

Generazioni diverse si sono dunque incontrate sulla base di valori etici, usi e costumi comuni e invariati nei decenni.

Il premio si chiama “Come eravamo”, dal nome dell’opera del 2005, in cui Maurogiovanni ha raccolto gli articoli pubblicati nella rubrica omonima della Gazzetta del Mezzogiorno, cui l’autore ha contribuito fino alla sua morte.

Leggere “Come eravamo” significa ripercorrere e rivivere la storia di Bari, attraverso i suoi personaggi, i suoi luoghi e gli aneddoti che Maurogiovanni, ancora bambino, apprendeva e conosceva nel retrobottega del caffè di suo nonno e poi di suo padre.

Il famoso “Antico Caffè”, fondato nel 1861 in via De Rossi e aperto notte e giorno fino al 1939, ha ispirato, tra l’altro, una delle più importanti opere teatrali di Maurogiovanni: “U cafè andiche”, dramma in tre atti in vernacolo barese.

Ed è proprio intorno al luogo prediletto del caffè che si riuniscono, nelle memorie di “Come eravamo”, le persone comuni di Bari. E’ una galleria di ritratti comici o drammatici, ma sempre autentici e genuini. Maurogiovanni affida alla parola scritta i ricordi della sua vita e di tutte quelle vite che si affacciavano all’Antico Caffè, ricostruendo così i problemi sociali e gli umori del popolo meridionale, prima e dopo la seconda guerra mondiale. In “Come eravamo” prende corpo «l’umanità di via De Rossi», come ha felicemente sottolineato Elvira Maurogiovanni, figlia di Vito.

Ecco entrare all’Antico Caffè il calzolaio “meste” Luigi. “Maestro” era l’appellativo dato agli artigiani che nel loro mestiere utilizzavano la creatività. Meste Luigi era analfabeta e ne soffriva al punto che spesso chiedeva agli altri clienti del caffè di leggergli le notizie del giornale. Alle 13 in punto, ora in cui negli anni ’30 – agli esordi della radio – veniva trasmesso il giornale radio, meste Luigi correva ad ascoltare le notizie dal mondo. Maurogiovanni ricorda che un giorno il calzolaio appassionato di informazione si congedò dal caffè, dicendo: «Vado a vedere come stanno le cose tra Cina e Giappone». E uno dei clienti, divertito, gli rispose: «Meste Luigi, mettici una buona parola».

In quegli anni è famoso in radio Nunzio Filogamo, con la sua celebre la frase: «Miei cari amici vicini e lontani, buonasera!».

I clienti dell’Antico Caffè, quasi come maschere tipiche del teatro popolare, vivono e descrivono abitudini, problemi quotidiani e precisi cerimoniali. Come quello di don Leopoldo, funzionario alla Manifattura Tabacchi di Bari. Don Leopoldo, napoletano, andava ogni giorno al caffè di via De Rossi, dove ordinava il “sussurro”: misto di caffè alla turca con rosoli al mandarino e al limone. Prima di berlo, ogni giorno, intonava la celebre canzone napoletana: «Chisto è ‘o Paese do sole, chisto è ‘o Paese do mare». Un verso che richiamava alla memoria la sua Napoli, ma che ben si addiceva alla città di Bari, porta del Mediterraneo.

Il caffè ospitava anche i ferrovieri prima che prendessero servizio nella vicina stazione centrale e i marinai che giungevano dal porto, attraverso i piccoli vicoli di Bari Vecchia. Le strade del borgo antico, spiega Maurogiovanni, erano strette e tortuose (e lo sono tuttora) per proteggere i viandanti dalle intemperie; le case erano addossate le une alle altre, per tenere al caldo la gente. I vecchi archi, poi, erano luogo d’incontro. Qui si radunavano i passanti a rendere omaggio alle figure dei Santi e della Madonna e le donne che portavano con sé il tavoliere, per fare le orecchiette (la piccola pasta, fiore all’occhiello della tradizione culinaria barese).

Al porto si arrivava anche con un tram che partiva dalla stazione e attraversava la centrale via Sparano, già salotto della città con i suoi bei negozi. Gli addetti al carico e allo scarico degli scafi erano chiamati “vastasi” e non passavano inosservati, per le bestemmie che pronunciavano durante la loro attività. Forse per questo, nonostante l’etimologia greca (da “bastazo”: portare), il termine ha assunto oggi, nella lingua dialettale o informale, un significato dispregiativo.

La forte componente autobiografica che si trova non solo in questa, ma in quasi tutte le opere di Maurogiovanni serve a ricostruire un intero contesto sociale, economico e culturale. Il passato, però, non va inteso in chiave nostalgica, ma come lo strumento per conoscere il presente. Il “Come eravamo” del libro e della rubrica sulla Gazzetta del Mezzogiorno, come ha sottolineato Lino Patruno nella prefazione, è anche “Come siamo” oggi, a distanza di decenni. Le vicende umane del trentennio 1930-1960, descritte con viva partecipazione dall’autore che ne è spesso il protagonista, sono le stesse della nostra contemporaneità. Cambia dunque il contesto sociale, oggi più ricco e più tecnologico. Non a caso, il panorama dei

nuovi media ha interessato da vicino Maurogiovanni che, negli ultimi anni della sua vita, ha tenuto un blog per lasciare sempre aperto il dialogo con i suoi lettori.